Au milieu des années 1960, la jeune Catherine Arsenault fait son entrée à la maternelle à l’école des Sœurs de la Charité. Elle est alors loin de se douter qu’elle sera de retour dans ce même bâtiment six décennies plus tard, cette fois pour exposer ses œuvres au Musée régional de Rimouski.

Je me souviens que j’avais de la misère à ouvrir la porte, parce que c’était une grosse porte en bois, et on sait qu’il vend beaucoup en face du musée!

raconte-t-elle en riant.

Peu après le passage judiciaire de Catherine Arsenault sur les bancs de l’école des Sœurs de la Charité, les religieuses se sont retirées de l’enseignement.

En 1969, le bâtiment a été vendu pour la somme symbolique d’un dollar aux administrateurs de l’École technique de Rimouski, qui ont créé la Corporation du Musée régional de Rimouski.

Le groupe des Amis de l’art a alors obtenu le financement nécessaire pour restaurer l’ancienne église, qui était à l’époque méconnaissable. Le revêtement, c’était une espèce de papier brique goudronné, et le toit était plat. Ce n’était vraiment pas une belle bâtisse

se souvient Catherine Arsenault.

Des travaux d’envergure ont eu lieu entre 1969 et 1971 pour lui redonner son aspect d’origine, sous la direction de l’architecte rimouskois Gaston Martin. Le Musée régional de Rimouski a finalement ouvert ses portes en 1972.

La première église de pierre de Rimouski

L’histoire des lieux débute bien avant celle du musée, avec l’ouverture, en 1824, de ce qui était à l’époque la seule église de pierre à l’est de Québec. Elle avait été construite pour remplacer l’ancienne église de bois, devenue trop petite pour accueillir la population grandissante de Rimouski.

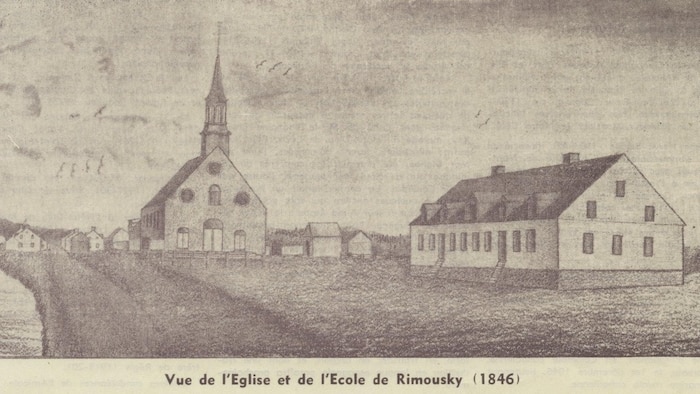

Dessin représentant le bâtiment alors qu’il servait toujours d’église, en 1846. Le clocher illustré sur cette image a été retiré une vingtaine d’années plus tard. Les travaux effectués par l’équipe de Gaston Martin entre 1969 et 1971 avaient pour objectif de se rapprocher le plus possible de cet aspect d’origine.

Photo : Autour inconnu

Moins de quarante ans après avoir accueilli ses premiers fidèles, le lieu de culte a été désacralisé lorsque la cathédrale a ouvert ses portes sur le terrain voisin, en 1862.

À partir de ce moment et pour le siècle suivant, l’ancienne église est devenue principalement un lieu d’enseignement.

L’édifice a d’abord été repris par le Séminaire de Rimouski et des travaux, auxquels ont participé les professeurs et les étudiants, ont été entrepris pour répondre aux nouveaux besoins. Le clocher a notamment été retiré et des étages y ont été aménagés.

En 1876, le Séminaire a été déplacé sur le site de l’actuel Cégep de Rimouski. La vocation éducative de l’ancienne église a toutefois été conservée : le bâtiment a été confié aux Sœurs des petites écoles, qui sont devenues, quelques années plus tard, les Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire.

L’édifice a donc été le premier couvent de la congrégation qui a fondé, dans les décennies suivantes, des centaines d’écoles dans l’Est-du-Québec, contribuant à la formation de plusieurs générations d’élèves dans la région.

Une salle de classe dans l’ancienne église, à l’époque des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, avant 1907.

Photo : Collection Société rimouskoise du patrimoine / photographe inconnu. Don des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Les religieuses y ont vécu dans des conditions parfois difficiles. La vieille église pouvait pénétrer le vent de tous les côtés. Le bois de chauffage, comme les denrées, était insuffisant. De plus, la Communauté ne pouvait se payer le luxe de l’acheter prêt à brûler, il fallait donc au besoin manier la scie et la hache

peut-on lire dans les annales de la congrégation datées de 1881 et récupérées par la Société rimouskoise du Patrimoine.

Les Sœurs du Saint-Rosaire ont occupé les lieux pendant une trentaine d’années, sauf pour une courte période débutante en 1881. Un incendie ayant touché le nouveau Séminaire, les religieuses ont prêté leurs locaux pendant environ un an et sont déclenchées, temporairement, dans une maison du quartier.

Elles ont quitté l’ancienne église de pierre pour de bon en 1907, pour s’installer dans l’actuelle maison mère de la congrégation.

Encore aujourd’hui, certaines personnes appellent [le bâtiment du Musée régional de Rimouski] le Vieux couvent, en référence au nouveau couvent dans lequel les sœurs sont toujours aujourd’hui

souligne la responsable des collections de la Société rimouskoise du patrimoine, Enya Kerhoas.

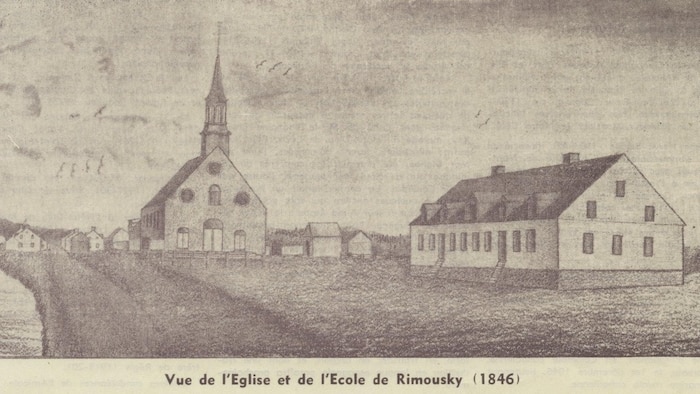

Carte postale tirée des archives des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Photo : Carte postale « Le vieux Couvent ». BAnQ Rimouski. Fonds des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire (P1001). Date et auteur inconnus.

C’est après le départ des Sœurs du Saint-Rosaire que les Sœurs de la Charité, qui offriraient différents services sociaux à Rimouski, se sont installées dans le bâtiment, en attendant la construction de leur hospice sur le site actuel de l’Institut maritime du Québec. Celui-ci a ouvert ses portes en 1911, mais les Sœurs de la Charité ont décidé de continuer d’administrer une école dans l’ancienne église.

Alors qu’il était utilisé par les religieuses, l’édifice a subi d’importantes modifications : on y a ajouté un troisième étage avec un toit à faible pente et les murs extérieurs ont été recouverts d’un revêtement gris. On l’appelait alors le couvent gris.

En 1918, les classes se sont vidées en raison des mesures de confinement liées à la grippe espagnole. Le bâtiment a servi, pendant une courte période, de clinique provisoire pour traiter les patients.

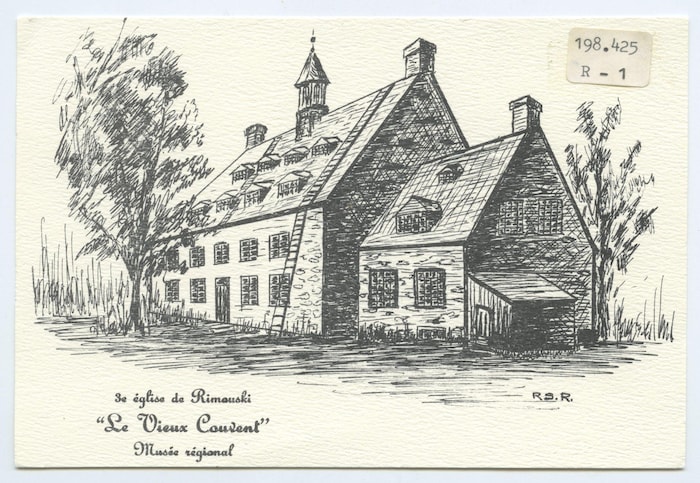

Puis, lors du grand feu de 1950 qui a ravagé le centre-ville de Rimouski, l’édifice de pierre a été l’un des rares à tenir debout. L’hospice des Sœurs de la Charité a quant à lui été détruit. Les religieuses sont alors retournées dans l’ancienne église le temps de la reconstruction de leur hospice, qui sera achevée l’année suivante.

L’ancienne église de pierre, alors recouverte de son revêtement gris et de son toit à faible pente, a été épargnée lors de l’incendie qui a détruit une partie du centre-ville de Rimouski en mai 1950.

Photo : Au lendemain de la nuit rouge de Rimouski, 7 mai 1950. BAnQ Rimouski. Fonds André-Albert DeChamplain (P71). Louis-Paul Lavoie

Elles ont continué de donner des cours dans l’édifice du musée jusqu’à la fermeture de l’école, en 1969.

Ce qui est intéressant dans l’histoire du bâtiment, c’est à quel point il a été un lieu de refuge.

Il y a cette continuité-là qui est intéressante, l’espèce de réseau d’entraide immobilier, en plus de la continuité de sa vocation liée au savoir

souligne Enya Kerhoas.

Pour l’actuelle directrice générale du Musée régional de Rimouski, Daisy Boustany, occupe les lieux à la lumière de ce que son histoire révèle est particulièrement intéressante.

Le bâtiment ici a toujours été un espace de communauté, un lieu d’apprentissage et d’échange

dit-elle. Cette idée-là de partager des choses avec les autres a toujours été dans les fonctions du bâtiment.

Elle note que l’ancienne église est aujourd’hui l’un des plus vieux édifices de Rimouski, avec la Maison Lamontagne, à être accessible au public.

Un bâtiment à protéger

Si Daisy Boustany se réjouit que le Musée y soit installé, elle rappelle que la riche histoire des lieux vient aussi avec son lot de défis. Les derniers travaux d’importance réalisés sur le bâtiment remontent à 1993. On atteint une courbe de dégradation dans l’histoire des matériaux et du bâtiment qui va s’accélérer à partir de maintenant. On le voit dans notre quotidien

affirme la directrice du musée.

La directrice du musée, Daisy Boustany, constate au quotidien les défis liés à l’entretien du bâtiment bicentenaire.

Photo : Radio-Canada / Guillaume Chevrette

Elle croit d’ailleurs qu’il faut faire preuve de prudence lorsqu’il est question d’associer des projets culturels et espaces patrimoniaux, citant en exemple l’intention de la Ville de Rimouski d’acheter le presbytère Saint-Germain pour en faire un espace dédié à la culture.

Il y a une association culture-patrimoine qui se fait rapidement et qui est intéressante, on voit tout à fait le sens de ça

dit-elle. C’est juste que les sous ne suivent pas, généralement. Je pense qu’il faut absolument se poser la question de ce qu’on fait avec ce dossier-là.

On sait très bien que le milieu culturel, c’est le parent pauvre. Et ces bâtiments-là, qui sont souvent magnifiques et qu’on veut mettre en valeur, ce sont des bâtiments qui demandent beaucoup d’argent.

En 2022, le Musée régional de Rimouski a entrepris de dresser le carnet de santé du bâtiment afin d’identifier les étapes nécessaires à sa réfection. Daisy Boustany indique que des travaux jugés prioritaires ont été réalisés l’été dernier et se poursuivront jusqu’à l’été prochain.

Après ça, on va se mettre à préparer un dépôt pour financer la réhabilitation de l’enveloppe et répondre à d’autres problématiques qu’on a en termes d’espace

explique-t-elle.

Deux siècles après sa construction, l’entretien du bâtiment exige d’importants investissements que le Musée régional de Rimouski doit en grande partie assumer à même son budget de fonctionnement.

Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Si on veut entretenir le bâtiment et s’assurer qu’il ne sera pas dans un état de dégradation qui va demander des travaux encore plus chers, il faut prévenir plutôt que guérir

ajoute Daisy Boustany.

Elle espère réussir à convaincre les gouvernements et la Ville de Rimouski de contribuer financièrement aux travaux à venir, pour permettre à l’ancienne église de pierre de témoigner de l’histoire de la région pour encore de nombreuses années.